Kicoro(キコロ) 前田剛志さん

山とともにある日々の暮らしと生業を

これからも残していくために。

山と街のつなぎ役となる“きこり”を目指す。

浜松市天竜区はその土地面積の90%が山林に覆われており、そのほとんどは杉の人工林。ここ天竜は、かつて林業を始めとする木材産業で栄えた。江戸時代には「天竜杉」として広く知られ、江戸の町で重宝されたという。明治には大規模な植林が始まり、おおよそ150年かけて今の美しい人工林が誕生したものの、次第に輸入材に取って代わられ、林業だけでは立ち行かなくなってしまった。しかし、千葉県から移住した前田剛志さんは「森にこそ学びがある」と放置された山を買い、自ら木を伐る“きこり”として、山の大切さを広く伝えている。

山を買い、森を開いて

街と天竜をつなぐ場所に。

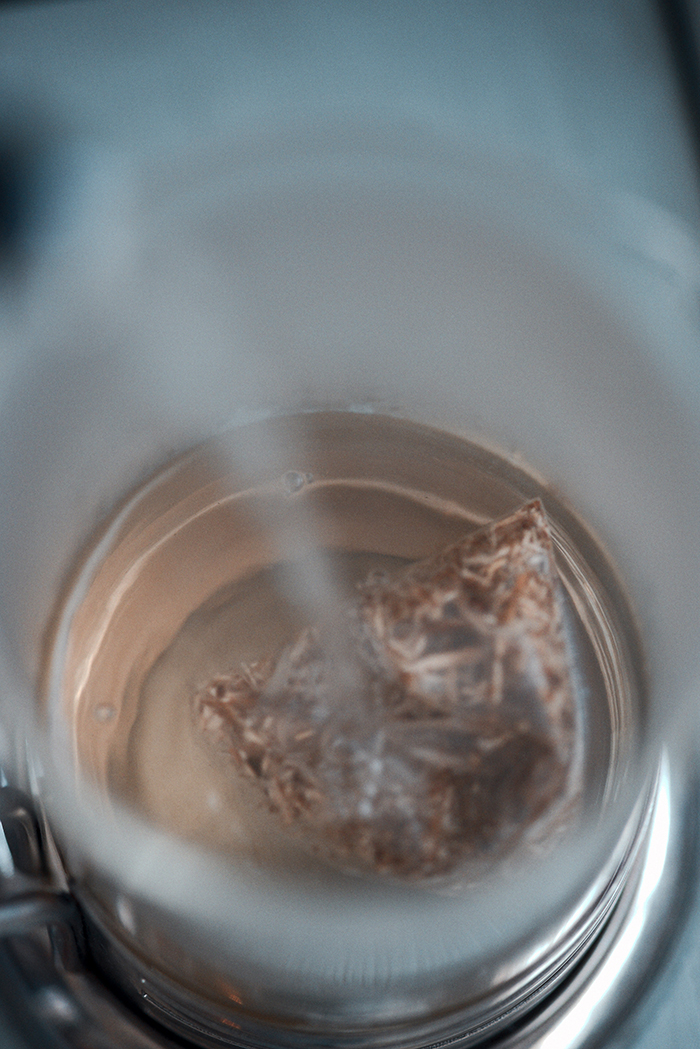

二俣エリアから阿多古エリアへ。どんどんと山を登り、浜松市内を見下ろせる場所へと車を走らせる。きこりの前田剛志さんと、ヤギのキキとコロが出迎えてくれた。

「ここは標高が400mくらいある場所で、室町から人の営みがあった集落らしいんですが、今は限界集落になっています。浜松の市内が見渡せて、光って見えるのが遠州灘。天竜からこんなにも海が見える場所があるなんてみんな知らないんじゃないかな。海へ向かって天竜川が流れていくのも見えるんですよ。“山と海はつながってる”ってよく言うけれど、ここに来るとそれがよくわかる。いい眺めですよ」

4年前、山がほしいと思っていた前田さんは知人のつてをたどり、この山と古民家を手に入れることができた。その大きさは「猫の額みたいなもの」というが、2ヘクタールほどで軽自動車1台の価格だったそうだ。そして、この森を“木のこころ”という言葉をとって「Kicoroの森」と名付けた。

「ここで何がやりたいかというと、放置された人工林であった場所に人の流れを作って、街の人にも、木のことや森のことをもっと知ってほしいんです。“木が生きもの”だということをみんなにも知ってほしい。この森も、その隣にある森と何も変わらないけれども、こうして名前をつけて、自分がこの森にいることで、街から人が遊びに来てくれる。木材の流通の中で僕らは、エンドユーザーの顔を知らないんです。丸太にするまでが自分の仕事で、そこから先はどうなっているかほとんど知らない。でも、この山へ来てもらって一緒に山を歩いたら、家を建てる時にはこの木を柱にしようと思ってもらえるかもしれない。顔が見えるところで、ローカルな関係性を作っていきたい」

そういう「流れ」が大事だと前田さんは考えている。

「天竜川じゃないけれど、やっぱり流れが滞っちゃうとダメだと思うんです。何でも動いたり、流れていないとダメで、だから、こうして山の中で自分が何かやることで人の流れができて、少しでも空気とか、流れが変わればいいと思っています」

木は生きている。

1本1本に個性がある。

木は、一年通して成長する時期と休眠してる時期のサイクルで生きている。木が眠っている冬が、きこりのシーズンだ。春近くは花粉のシーズンともかぶってしまうが、前田さんも花粉症に悩まされ、くしゃみをしながら森にいるのだという。

「でもね、これらの木はみんな人間が植えたもの。杉も生きるために遺伝子を残したいから花粉を飛ばすんです。だって生き物だから。それって悪いことなのかなって問いかけたい。杉も必死で生きようとして、花粉症を引き起こす。けれど、くしゃみが出ようが、僕は杉を憎めないんですよね」

杉の人工林は手入れがされていないとひねくれてしまい曲がることがある。いい材木になれないため、合板か紙として利用される。今のコンピューターで計って建てる工法では工業製品と一緒で均一なものが求められる。たとえば、90年経った杉でも曲がっていれば、1本2万円ほどの価格で取引されてしまう。木を伐ってから山から下ろして、丸太にして、市場へ運ぶ労力がかかっても、それほどの価格にしかならないのだ。

「この森には60年くらいのものから100年経っているものもあります。直径で考えると150年以上経っている木もある。でも、そんな値段で売られていくよりは、山の中に植えたまま、ここに遊びに来てくれた人が『大きい立派な木だね』って言ってくれる方が、たぶんいいんじゃないかな」

「杉の学名は『クリプトメリアヤポニカ』って言って『隠された日本の宝』っていう意味なんですよ。杉は日本固有の木で、本当はすごいやつなんです」

そうやって前田さんの杉談義とともに1本1本見ながら森を歩いていると、だんだんと、杉の木がまるで個性を持ち、それぞれが別個のものに見えてくる。真っ直ぐなようでいて、ほんの少し曲がっていたり、頼りないほど細身だったり、その横では斜面に必死でしがみついていたり……。それぞれに、まったく違う木の個性を感じるのだ。

そんな生きている木を伐る時に前田さんが思うこと。それは「木に対する畏敬の念」だという。「僕はまだ44歳だけど、木のほうが長生きじゃないですか。冬の寒い中でも夏の暑い中でも、そこで根を張ってしっかり生きている。そういう生きものとして、畏敬の念をやっぱりちゃんと持たないといけないなと思って。それがなくなった時、雑になってしまって怪我するんですよね。相手に対して尊敬とか畏敬の念を持って接すると、雑なことなんてできないですから」。

山と町のつなぎ役。

顔の見えるきこりになる。

今までのきこりといえば、言葉少ない職人のイメージだったかもしれない。だから、どんな世界なのかわからないままだった。しかし、前田さんのようなきこりがいてくれるからこそ、私たちは森が直面している現状や、森が育む自然界の営みを知ることができる。

「昔は、きこりは木を伐ってればよかった。それで生きていけたんです。けれど、今の時代はそうじゃない。きこりって、山のなかで何をやっているかわからないでしょう?

僕らは木を伐るだけじゃダメだなと思ったんです。いつか、丸太で食べられなくなる時代が来るかもしれないという危惧もありました。だから、街に出て話す必要性を感じたんです。つまり、それは伝えていくこと」

きこりは、木を切るだけじゃなく、苗を植えて育てて、それを切って、丸太にして、運び出す。それは、自分たちの生活のさまざまな場所で使われ、いつの間にか、街の人たちの生活にもかかわっている。それなのに、私たちはそれがどこから生まれたのかを知らない。山と街。その見えない部分や関係性をつまびらかに話すこと。前田さんは「山を街に届ける仕事」と表現していた。

「限界集落って言われるけれど、みんな住んでいる人は前向きで、日々の畑仕事ややらなきゃいけないことを繰り返しているだけ。限界集落という言葉は街の人たちが作った言葉。実際に中に入ってみると、住んでいる人たちは楽しくやっているし、明るいし、あきらめて投げ出しているわけじゃないんです。山もそう。林業は斜陽の産業で後継者がいなくて、マイナスのイメージしかなかった。でも、こんな時代だからこそ、やれることがあると思う。街がなくなっても人は生きていけるけれど、山がなくなったら人は生きていけないと思う。生活の根本はここ、山の中にあると思っています」

前田さんは今だけでなく、これから100年、200年後の山についても考えている。

「一昔前は、いい山というのは、いい杉やヒノキが植わってることだったけれど、これからは違う形があってもいいと思っています。手入れされない人工林は減らして、元の山に戻すこともいい山づくりだと思うし、そういう動きをする人たちがだんだん増えています。実は、先人が山の上のほうには防火帯として広葉樹を残していて、その種が下に落ちているんです。だから杉を間伐して光が入る環境を作ってあげると、土の中で眠っていたその種が芽吹く。そうやって時間をかけて広葉樹に戻して森を整えることも、きこりの仕事ですし、どういう森にしていくのか、ビジョンを持って森の中に入って光をコーディネイトすることも、きこりの仕事。数百年後の山の基礎を今から作っていくことも僕らの仕事なんです」

底冷えするほど寒い冬の取材時には、花粉がたっぷりとつき、黄色く色づく杉の山を見ては、春の訪れが怖くもあり楽しみでもあるという複雑な気持ちになってしまったが、前田さんに「一番いい季節はいつですか?」と問うと、「新緑か秋の紅葉かな」と教えてくれた。新しい葉が一斉に芽吹き、森の生命力が感じられる季節に、また前田さんに会いに行こう。

写真:新井 Lai 政廣 文:薮下佳代