農家レストラン つぶ食 いしもと

山あいの土地にずっと変わらない味がある

雑穀料理で伝える水窪の歴史と食文化

祖母から孫へ、世代を超えて繋ぐ種のバトン

二俣から、車を走らせること小一時間、すぐ北はもう長野県という、浜松の最深部に水窪エリアがある。天竜の入り口が二俣なら、水窪は天竜の終点といったところか。豊かで深い森林に囲まれた盆地の中に、家や商店、人々の暮らしがある。浜松の奥座敷とも呼ばれ、厳寒の観音堂で夜を徹して行われる「西浦田楽」、小麦の収穫をお祝いする「祇園」など、伝統行事や芸能にその歴史や文化を色濃く残している独特な地域だ。

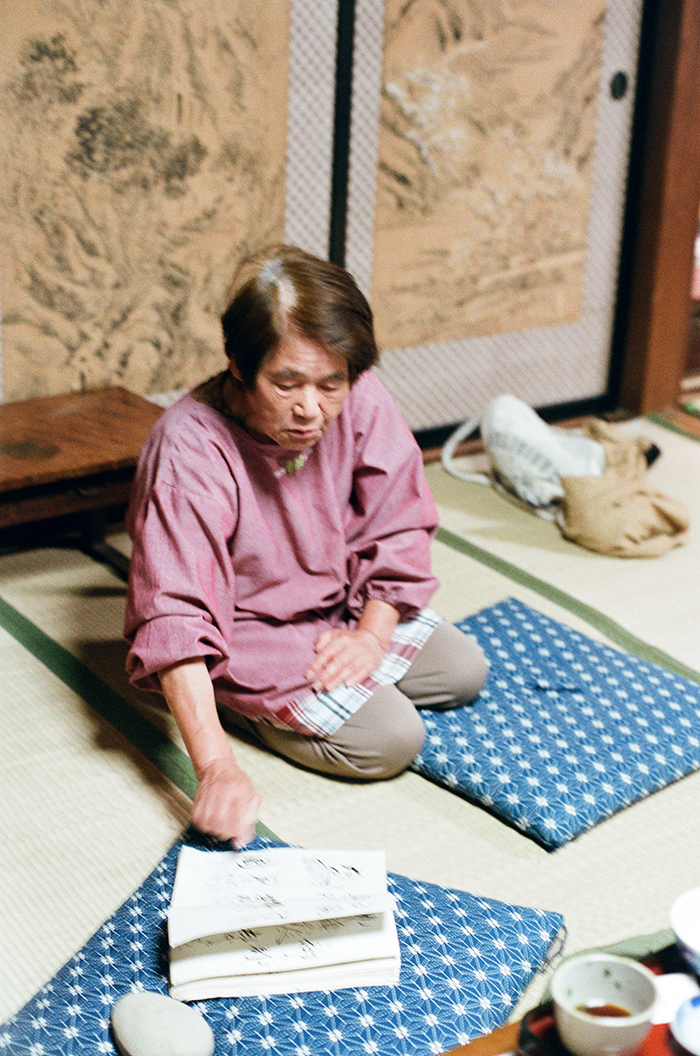

そんな水窪に、昔から伝わる雑穀と郷土食をコース料理にして提供する農家レストランがある。石本静子さんが営む〈つぶ食 いしもと〉だ。つぶ食とは、粟(あわ)、稗(ひえ)、黍(きび)、高黍(たかきび)などの雑穀のこと。静子さんは、今では作る人がほとんどいなくなったこの雑穀の種を蒔き、収穫し、一部を残しては種を採るという暮らしを続け、築百三十年という趣のある古民家で雑穀料理を振舞っている。

失われゆく食文化を守りたい

多様な料理で伝える雑穀の魅力

彩りと食感が楽しいキビのご飯、お肉を彷彿とさせるタカキビの春巻き、白身魚風のヒエのフライ、柔らかなアワドレッシングのサラダ、お茶を注ぎ白くする糸こんにゃくのクルミ和え、この土地の在来種である水窪じゃがたのコロッケと煮っころがし、自ら山で採取したやまうどやウコギなどの山菜の天ぷら、そして手打ちの蕎麦、、、。

すべて地元で採れた雑穀と野菜に、伝統とアレンジを織り交ぜた料理がお膳から溢れるほど並ぶ。どの料理にも一つひとつストーリーがあって、懐かしさと新鮮な驚きがある。どれもかなり手間のかかる料理、箸袋までが手書きだ。

かれこれ50年ほど前に静子さんはこの家に嫁いできた。その頃、県の特産品開発の指導があり、この土地を調べる機会があったという。すると山間地でなければ作付けできないような作物、「雑穀」が目についた。

労働のエネルギーの源となるお米は、山間地では栽培しづらく、昔は当たり前に食べられるものではなかったという。

「この辺りは山ばかりで、平らな耕地は少なかったよ。でも雑穀はその辺の道端をほっくり返しても育つんだから」

車や機械のない時代、物資運搬のために幾度となく山を越えたり、厳しい農作業に耐えうる身体を支えたのが雑穀だったのだ。

静子さん自身、小さい頃から当たり前に食べてきた雑穀だが、これはこの土地の宝なのではないか、どんどん廃れていく雑穀の食文化を守らなくてはいけない。そんな思いから農家のおかあさんが集まる勉強会で、雑穀でやっていこうと提案した。

初めこそ、みな熱心に取り組んでいたが、ただでさえ手間のかかる雑穀は、鳥害も受けやすく、一人、また一人と、次第に雑穀を作付けしなくなっていった。そんな中、一人守り続けてきたのが静子さんだ。

「この土地でずっと続いてきた作物がなくなっちゃうのは、もったいなぁと思ってさ、でもなかなか地道な仕事だから、みんな続かなかったんだよね。」

「やっぱり若い人に理解してもらわないと、続かないし、残せない。だったらこうやって食べることを通して、雑穀のことを知ってもらえるレストランにしたらいいじゃないと思ったのよ。」

もともとこの辺りは宿場町で、富山のくすり売りのような背負い商いが多くいたという。旅をしてきた人には、握り飯を出したり、家に泊めたりといったもてなしをすることが、昔から当たり前だったそうだ。

「そういう習慣が自分たちには勝手に備わっていたの。だから別に新しいことでも何でもなくて、これまでやってきたこと、そのままでできるんじゃないかいなーと思って、こういう農家レストランを始めたの。」

淡々と語る静子さんだが、辿ってきたその道が、地味で険しいものだったのは想像に難くない。

先見の明があった姑の一言

代々続く教えが支える水窪の食卓

昭和45年、大阪万博に行ったお姑さんが、帰ってくるなり開口一番に言った。

「もう山では食べていけん時代になるぞ。山で安穏と暮らしてはいけんくなるから、木はどんどん売って、子供の教育のために使いなさい」と。

「その頃は山でお金が動いたのよ。急な要り用なら、山を切れば、あっという間にお金が作れる」。そんな時代だった。

お姑さんは見に行った万博で、日本のパビリオンですら、床柱以外、木材ではなかったことに驚いたという。

「自分たちは山でお金を動かして暮らしてきたから、きっとショックだったんだと思う」

と静子さんは振り返る。

それから数年も経たないうちに、お姑さんの予感は的中した。昭和五十年頃から、建築には新しい建材が使われるようになり、追い打ちをかけるように輸入外材が入ってきて、どんどん材価が下がってきたのだ。

「おばあさんは本当に頭の働く人だったと今になって思うよ。どうやっても生きていかなくてはいけないから、家にいながらでも、お金を稼げることを勉強しなさいと、私にずっと言い聞かせたもの。」

静子さんはそんなお姑さんから、たくさんのことを教えてもらったという。

「昔はね、日が落ちて暗くなると何にもすることがないから、おばあさんはいつも昔語りをしたよ。昔は雑穀を大きな木桶に入れておいたとか、その桶は、昔は土葬で使われていて、当主が亡くなると、その桶を棺にしたとか、桶に入っていた雑穀は種であり、それは命をつなぐものだからだとか。姑孝行と思って話を聞いてたけど、まぁ今となってはそれが財産となったね」。

静子さんがおもむろに神棚から石を取り出してきた。それはかつて雑穀を擦った石だという。八百万の神と共に祀られていることに驚いた。それくらい雑穀は大切にされていたのだ。

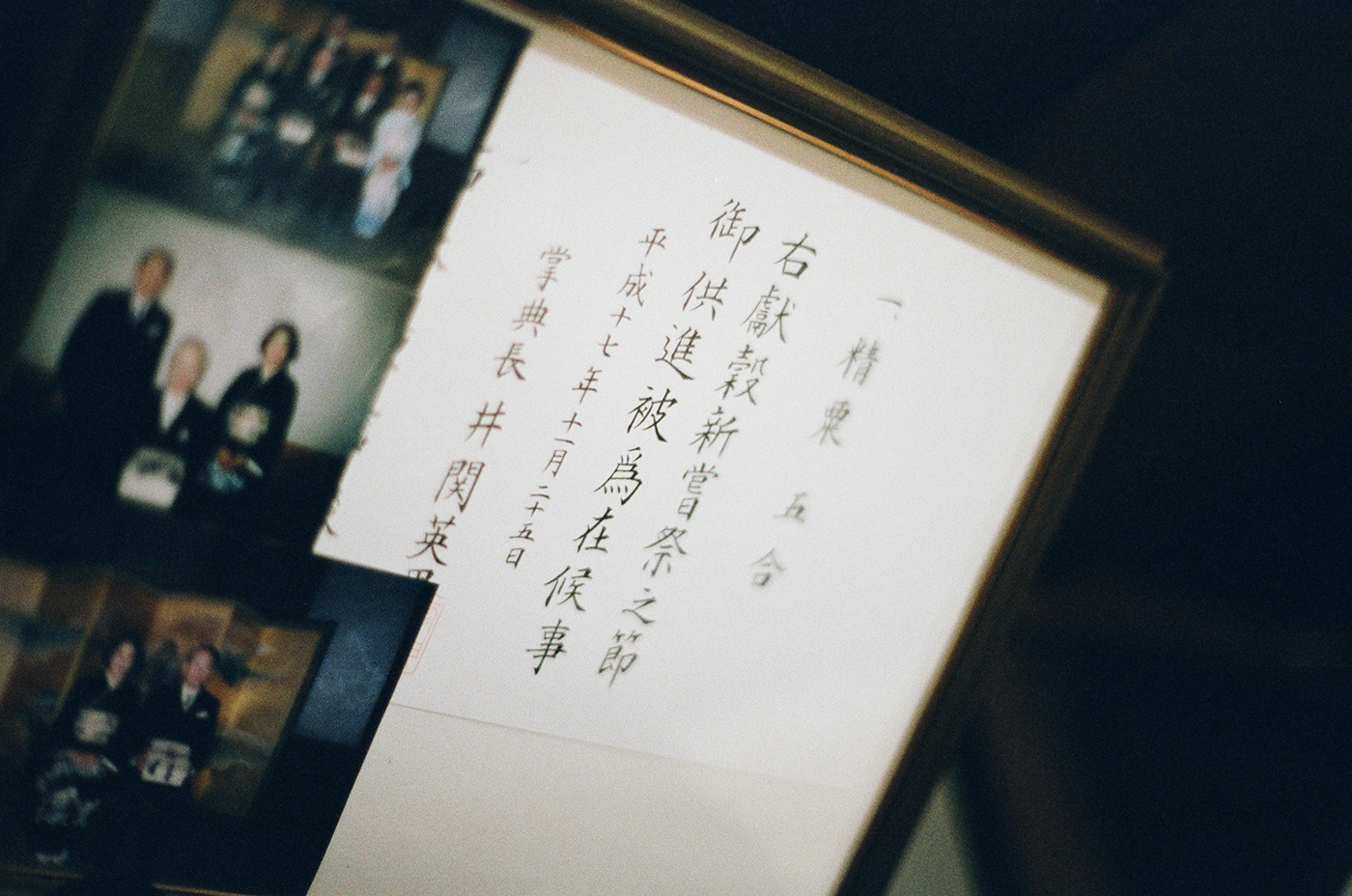

他にも石本家には、6代前のおじいさんが残した、料理レシピが克明に記された古文書が残っている。野菜や雑穀を使い、春夏秋冬の年中行事に合わせた献立があるのだ。伝統野菜も使われていて、この献立に出てくる野菜を今も作っているという。

「水窪は古臭い土地だけど、神仏を大事にするという地域だから、行事ごとに食事が決まってるわけ。もうみんなやめちゃってるけど、どっこい私がまだやってるのよ」

「まず一月はお歳取り、七草粥、えびす講、地の神様を祀る祭りがある。二月は初午、三月は桃の節句、五月は端午の節句、そして六月は祇園祭がある。これは小麦の収穫をお祝いするお祭りで、炒り鍋で大きな焼き餅を作って焼いて、胡麻をふりかけてお供えするの。〈※祇園祭りに関しては諸説あり〉七、八月はお盆でしょ。送り盆の前の日には菜めしを作るの。副菜はひゆ菜の胡麻和えと昔から決まっている。それに四つ足を食べない風習もあるけど、今じゃお隣からバーベキューの匂いがしてくるよ(笑)九月は中秋の名月、ここら辺じゃ里芋に味噌つける、串芋という料理を作るのよ。十一月はまたえびす講、十二月は年越し。」

一年中、息つく間もなくいろんな祭礼があって、それぞれに作るべき食事が決まっている。

神様に食べ物を供えること、それは神様と人間をつなぐ重要な役割を持つ。脈々と受け継がれる自然の恵みへの感謝が、水窪の食文化の精神性の高さを物語っている。

それを毎年欠かさず作り続けること。それはとんでもなく大変なことだと思っていた矢先、

「他のもの作らなくていい、それだけ出しとけばいいから楽だよ」と静子さんはからっと笑い飛ばした。

「これだけちゃんと受け継いでるからね。うちのおばあさんもきっと、仏様になって喜んでると思う、そして今も守ってくれてる。しょうもないお百姓でも、いろいろな歴史があるんだよね」。

四月八日の花祭りには、大豆と古米を炒って、煮て、そば粉で、釈迦の頭を模した「とじくり餅」を作る。古米を使うのは物を粗末にしないという精神。煮た大豆とお米を二、三回かき混ぜて、蕎麦粉をいれて、練って練って練るのよ。ただそれが本当に大変なの。そこからさらにまとめるのも大変、熱くても水をつけたらダメ。水をすると傷みやすくなるし、おいしくないって。お姑さんとやるんだから、もう修行みたいなもんだったよ。

でもね、それを守ってきてよかった。「種はなくさんように」「どんな時代が来ても土を耕していれば生きて行ける」

そんなお姑さんの教えは、確かに現在の石本家を支えているのだ。

受け継いだバトンを次世代へ

地域を担うこれからのつぶ食

この土地の雑穀や在来種を守るべく、孤軍奮闘する静子さんの姿を見て育ったのが、孫の駿輔さんだ。

医学の道に進んで欲しかった家族の意向とは裏腹に、駿輔さんは農業高校を卒業後、農学部のある大学へ進学。そして「雑穀をやって、ばぁちゃんの後を継ぎたい」と言った。

「物好きな孫ができたよ」と静子さんははにかむ。

はじめはね、あの子が雑穀を仕事にすることに猛反対したよ。医者になって欲しかったからね。もちろんこの家の跡取りとして、その道を選んだことは嬉しいよ。だけど食っていくことを考えると複雑だった。今はもう昔みたいに山林がお金になる時代じゃないからね。

そんな心配をよそに、駿輔さんは

「僕はこの家に生まれたからこそできることをやりたいんです。そしてこの雑穀を通じて、この水窪という地域のために活動していきたい」と力強い。

そんな駿輔さんの存在があるからだろうか。

「私はもうすぐ80歳、だんだんこういうおばけみたいのはいなくなっちゃう。」

という静子さんの顔には、どこか穏やかさが漂う。

静子さんが先代から代々受け継いできた種が、こうして次世代に引き継がれてゆく。種だけではない、神事に供える食文化や、山から恵みを受け取る知恵や工夫、地域や次世代を想う心もまた、受け継がれてゆく。

郷愁の山里に蒔かれた種は、やがて里一面に芽吹くだろう。

雑穀が地域を担い、未来に羽ばたく日はそう遠くないと思うのだ。

写真:新井 Lai 政廣 文:鈴木鉄平