養紡屋

その土地、その時期、その人柄

ハチミツに映るその時々の味わい

心と身体においしいハチミツを求めて

天竜の玄関口、二俣から車で30分ほど北東に上がると自然豊かな春野地区に出る。全国に400社を数え、古くから火伏せの神として庶民の信仰を集めた秋葉神社の総本宮が立地し、町内には透明度で名高い気田川が流れている。鮎釣りに川泳ぎ、そして全国屈指のカヤックスポットとしても人気を集める清流だ。急峻な杉林地帯が多い天竜区において希少な存在である水田も、この川沿いに広がっている。しっかりと陽射しが届くひらけた土地柄ゆえか、春野は天竜区の中でも移住者が多いエリアだ。ここに暮らす人々のオープンマインドな気質も、移住者に優しい環境なのかもしれない。

この自然豊かな春野町で養蜂業を営む〈養紡屋〉(ようほうや)の塩見亮太さんもそんな移住者の一人だ。

「ミツバチにとって心地よい環境を整えてあげ、そのお礼にハチミツをいただく、不動産の賃貸業のようなものです」

自身の養蜂業について、そう謙虚に語る塩見さんに、ミツバチとの日々についてお話を伺った。

虫好きな少年から、酒好きな養蜂家へ

好奇心と探究心が導いたミツバチの世界

よく日焼けした肌に、精悍な顔立ち。ある時は作務衣のような和の装い、またある時はオーバーオールにキャスケット。こちらがイメージしていたフェイスネット付きの真っ白な防護服という養蜂家像とは違い、塩見さんは拍子抜けするくらいラフな格好だ。

「これはメスバチの巣です。働き蜂ってメスだけなんですよ」

そういっておもむろに巣箱を取り出す。辺りには無数のミツバチがブンブン飛び回っているが、まるで仲の良い友達と一緒にいるかのように、塩見さんはニコニコしている。

聞けば幼少期より虫が好きだったという塩見さん。

「幼稚園の頃から、おじいちゃんと一緒にアマゾンにヘラクレスオオカブトを捕まえに行く計画を立てたりしていました。蟻の行列を一日中追いかけたり、イグアナなんかも飼っていましたね。もちろん世話は母親に押し付けて(笑)」

てっきりこの虫好きが養蜂家への道につながると思いきや、そのきっかけを訊ねると意外な答えが返ってきた。

「蜂を飼い始めたのは、お酒が飲みたかったからなんです」

当時、仕事を転々としていた塩見さんは、大好きなお酒が飲めない状況になっていたそうで、お酒が買えないなら、自分で作ったらいいんじゃないか?密造酒ならぬ、蜜造酒だと。

思い立ったら、とことん掘り下げたくなるのが塩見さん。調べていくと、どうやら甘いものがお酒の原料だとわかった。

「サトウキビは沖縄とか鹿児島に行かなきゃいけないし、広大な土地も必要ですが、蜂蜜だったら箱を庭に置くだけでいい」

そう思った塩見さんは、まずはひたすらハチミツを買い漁り、養蜂家と聞けば会いに行き、本を読んでは著者に電話をかけた。そんな好奇心は塩見さんとミツバチの距離をぐんぐん縮め、気づいた時には、もうミツバチを飼い始めていたという。

翌年には、移動養蜂の師匠とも出会い、養蜂家となるべく実践的な学びを得られることになった。

「移動養蜂」とは、桜前線のように北上する蜜源植物の開花前線を、日本列島を北上しながら採蜜するもので、春の長い北海道では7〜8月頃まで採蜜できるという。採蜜が終わったら、今度は農家さんへ受粉用のミツバチを卸すために分蜂して巣箱を増やす。農業ハウスなどでイチゴやメロンなど交配が必要な作物の手助けとしても蜂が使われるのだ。そうして巣箱を農家さんへ卸しながら、徐々に南下してくるのだという。塩見さんの師匠も1年の半分以上を移動先での採蜜・飼育に費やす、まさに旅する養蜂家だったそうだ。

そして二年間の修行時代を終えた後、塩見さんは再び天竜に拠点を構えることに。

「この豊かな自然の中で、この土地ならでは、この時期ならではの味わいを感じることができる、本当においしいハチミツを届けよう」

そんな想いのもと、〈養紡屋〉は春野の地で再スタートをきったのだった。

淡々と蜜を採る美しい時間

土地と季節と人の味わい

山あいにある谷戸のあぜ道を奥へ奥へと進んでいく。少しひらけた土地に木製の巣箱が20個くらい整然と並んでいる。ここは塩見さんの採蜜場のひとつだ。辺りにひと気はなく、多様な雑木とウグイスのさえずりが巣箱を囲んでいる。

アコーディオンのような形状をした燻煙器からもくもくと煙が上がっている。燃やしているのはミツロウがついた麻袋だそうで、この煙でミツバチは少しおとなしくなるという。巣箱の周りを歩く塩見さんについて歩いていくと、いつの間にかミツバチに取り囲まれていることにきづく。普段ならパニックになりそうなものだが、塩見さんと一緒だからか不思議とそんなに怖くない。特にこの時期は花の蜜が豊富にあり、ミツバチは穏やかだという。

それでも作業していると刺されることは日常茶飯事だという塩見さん。

「ミツバチに刺されると激痛だけど、わりと瞬間的で1分くらいなんですよ。しかも作業中はアドレナリンが出てるから、あんまり気にならないんですね。蚊のほうが嫌です、蚊は痒いのが長いじゃないですか」

ちょっと理解しがたい部分もあったが、その言葉に塩見さんとミツバチとの距離の近さのようなものも感じた。

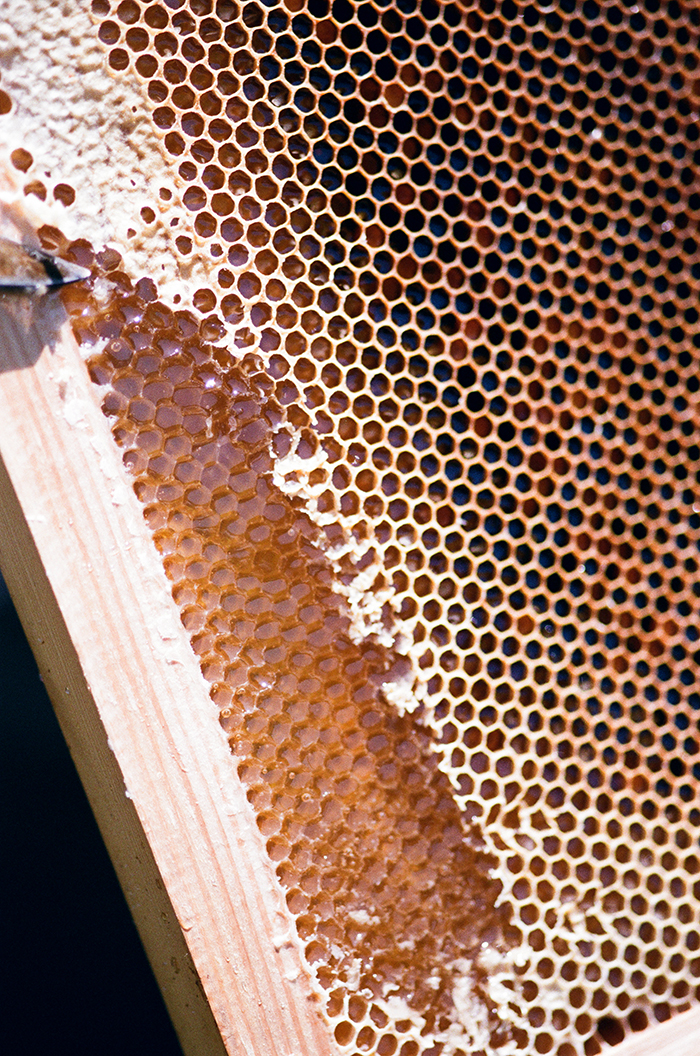

この日は朝から採蜜作業の日。巣箱の蓋を開け、板状の蜜巣(みつす)を取り出し、木枠についているミツバチを揺すって振り落とす。蜜巣の上部には、巣の中を暑さや寒さから守るかのように、蜜蓋(みつぶた)がついている。これをナイフで削ぎ落とす。

この一連の採蜜作業は見ていて飽きない。淡々と無駄がなく、流れるように美しいのだ。

蜜蓋は口に含むと途端に甘い蜜が広がり、まるでガムを噛んでいるようで、味がなくなるまでしばらく楽しむ事ができる。一般的にはこれがミツロウとなり、化粧品などに姿を変える。蜂から得るものに無駄なものは何もないのだ。

そして蜜巣ごとドラム缶で作られた遠心分離機にかけ、蜜を搾り出す。分離機のコックを開けると、とたんにフローラルな甘い香りが立ちこめる。勢いよく流れだす黄金色の蜜に陽射しが交差してキラキラと眩しい。

搾りたての蜜はクリアな甘みで、ほんのりシトラスを感じた。

はちみつには野菜や果物と同じように、土地、季節、人。その時々の「味」が表れると塩見さんはいいます。

「今はみかんの蜜です、香り高くておいしいですよ。これが終われば、次はハゼの木ですね。他にもからす山椒、山の方に行けば栃の蜜なんかも採れます。ちなみにこの前はソメイヨシノ、桜の蜜でした。桜は咲く期間が短いので希少なんです」

ひと言に「天竜の春」といってもこれだけ多様な蜜源植物があるのだ。

それにしても春から夏にかけて一斉に咲くこの多種多様な花々の中から、どうして特定の花の蜜だけを集めることができるのか? そんな疑問がわいてくる。

これはミツバチの習性によるものだと塩見さんは言う。

「西洋ミツバチは訪花の一定性といって、同じ花の蜜を採りはじめるとその花の蜜が終わるまで通い続けるという習性があるんですよ。というのも西洋ミツバチはアフリカが原産、向こうは気候変動が激しかったんでしょうね。花が咲いた時に一気に蜜を採りに行こうっていう風に進化していったと言われています」

「逆にインドが原産の日本ミツバチは、常に熱帯雨林で花が咲いていたわけです。いつでも蜜を採りに行けたんですよね。だから日本ミツバチは周りにある花を適当に採りに行く習性があるんです。なので特定の花の蜜ってことにならないのが特徴なんですよね」

「知識は食欲の源」というが、こういう習性を知ると、俄然いろんな蜜を味わってみたくなるから面白い。

ハチミツを通じてみんながつながる

花から蜂へ、そして人へ

ミツバチは一匹というより、群れで一つの生き物だと塩見さんはいいます。女王蜂、働き蜂、交配だけのための雄蜂、みんなで一つの大きな群れを作っている。どのパートがなくても群れとして成り立たなくなってしまう、そんなひとつの大きな共同体なのだ。

その群れにおいて、一番の脅威となるのが病原菌への感染だという。それゆえ現代の養蜂では、抗生物質を餌に混ぜて投与するケースがほとんどなのだが、抗生物質を投与し続けることで、その病原菌の耐性が高まってしまうことや、抗生物質の残留したハチミツを人が摂取することで、抗生物質が人体に効かなくなるリスクもあるといわれている。

そんな背景があるなか、塩見さんは「抗生物質は一切使わない」というこだわりを持っている。しかしそれを声を大にして謳うこともしない。

「妄信的な消費者を増やしたくないし、抗生物質を使っている養蜂家を否定するようなこともしたくないんです。食べたハチミツがおいしくて、それが抗生物質使ってないとか、良質なものだったらそれでいいと思うんですよ、おいしいってことで充分なんじゃないかと」

「何が良いとか悪いではなく、程よく自分にあったものに出会っていくことが大切だと思うんです」

そんな言葉の節々に、塩見さんのミツバチに対する優しさと、同じ養蜂を生業とするすべての人への優しさも感じた。

「よく自然相手で大変だねって言われるんですけど、全然そんなこともなくて。もちろん大変なこともあるんですけど、逆に人間相手ではないから、気楽な部分もあるんですよ。だまされることもないし、イラつくこともないですよね」

「もっというとミツバチは気まぐれじゃないんです、ちゃんと習性があるんですよ。それをちゃんと理解してこちらから歩み寄っていけば、とても付き合いやすい生き物なんですよ」

塩見さんと会うたびに感じることは、とにかくミツバチをよく観察しているということ。それはミツバチの習性をより深く知るためなのだ。ミツバチは人間と違ってサイクルが早い分、観察しやすいという。そうやってミツバチを習性として捉え、その一生を観察することによって、人や自分のことも少しだけ俯瞰して見えるようになったそうだ。

大自然の中での養蜂業とはいえ、もちろん人付き合いもある。移住者である塩見さんは、土地を持っていないため、巣箱は誰かの畑や山に置かせてもらっている。そしてそのお礼に草刈りをしたり、ハチミツをお裾分けすることも多いそうだ。

花からハチへ、そして人からまた人へ。

ハチミツを通して、様々なつながりを紡ぎ養っていく。

屋号の通り、それこそが〈養紡屋〉という仕事なのだ。

写真:新井 Lai 政廣 文:鈴木鉄平